Pedro Conde Sturla

14 octubre, 2022

I

oh despojos apenas

ingrato

viejo error…

sales para cultivar el verdín de la muerte

despojos despojos

Doradas Cenizas del fénix.

La gente ya ni recuerda que alguna vez era apenas un caserío que llamaban Las Cañitas, un paraje remoto en la arbolada geografía, encajonado al fondo, a un costado de la bahía: esa alucinación de aguas verdes y blancas y azules, ese tenaz deslumbramiento.

Allí está todavía, allí está el pueblo, a un tiro de piedra entre el mar y la loma, el pueblo despoblado, la ciénaga pestilente, el pueblo al pie de esa loma que parece empujarlo al mar. La misma loma, la misma desafiante vegetación, la inmensa población de cocoteros que se disputan un espacio cada más reducido, famélicos cocoteros que crecen despavoridos buscando el aire y la luz, buscando como quien dice el cielo.

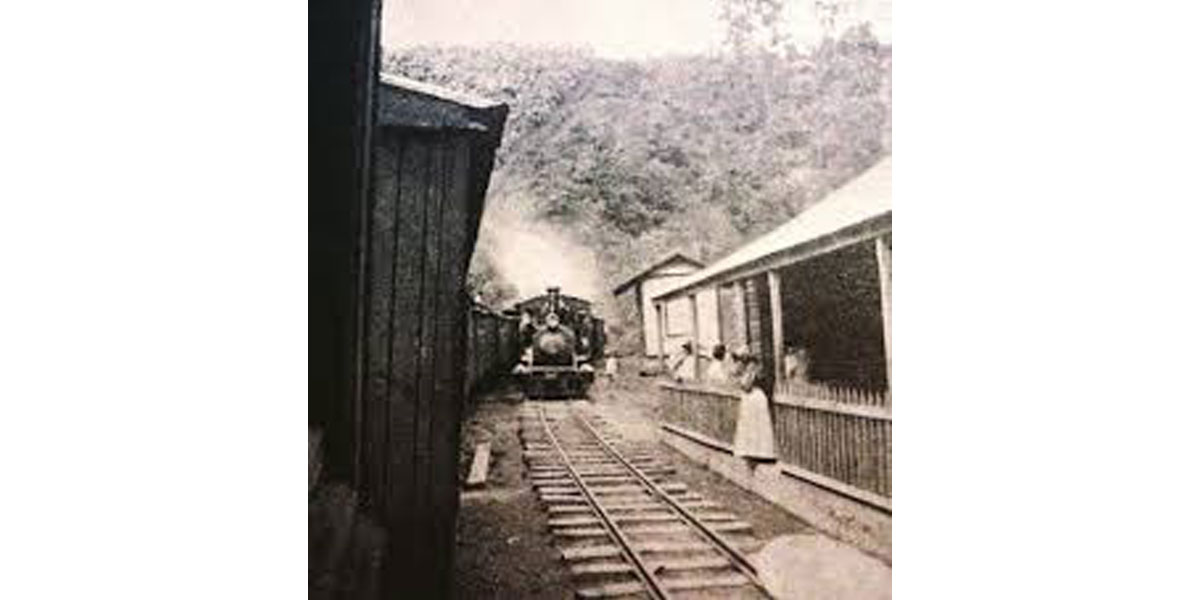

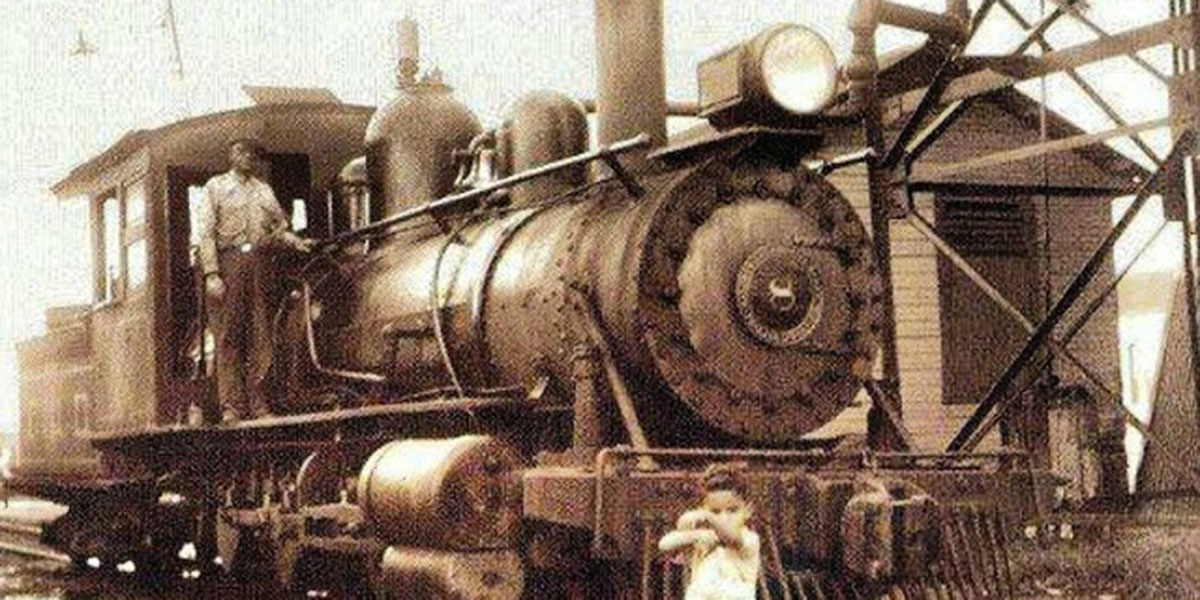

Pero antes de ser pueblo era lo que se dijo, era un paraje, un miserable caserío. Después llegaron las líneas del ferrocarril y la estación del ferrocarril, llegó el ferrocarril y los malditos ingleses o escoceses, que viene siendo lo mismo. Llegó aquel tren reumático y ruidoso que debió llegar a Samaná y nunca llegó. El gangoso monstruo que atravesaba en un solo día la región central del Cibao, los ciento y pico de kilómetros que a caballo y en carreta y por caminos vecinales eran interminables.

El tren llevaba y traía pasajeros y mercancías, traía cacao y café, tabaco y cera, miel y madera, los frutos de la tierra más generosa. Trajo esa cosa que llaman prosperidad, una era de bienestar y progreso.

El puerto desvencijado, de donde sólo salían y entraban botes y cayucos, cobró cada vez más vida, un incesante movimiento. Numerosas embarcaciones de pescadores partían de madrugada hacia aguas propicias, y al cabo de pocas horas regresaban en procesión, llenas de peces, escoltadas por bandadas de gaviotas y tijeretas. En los muelles pululaban los estibadores. Las goletas de las islas atracaban diariamente y empezaron a llegar visitantes y otras naves de países lejanos, compañías de teatro y de opereta, circos, cuerpos de baile -y algún cantante famoso de cuando en cuando.

El comercio floreció y con el comercio vinieron los comerciantes y vinieron los bancos y los banqueros. Vinieron comerciantes a comerciar y vinieron depredadores a depredar. Los ingleses se establecieron en una calle que llamaron calle de los Ingleses, la calle pérfida de Albión, la mejor calle del pueblo, una calle en la parte alta, que describía una especie de arco. En esa calle construyeron, en un abrir y cerrar de ojo, unas casas que parecían de muñecas, viviendas victorianas que vinieron en cajas numeradas, como juguetes para armar pieza por pieza. Alguien dice que nadie las vio construir, o mejor dicho ensamblar, que un día no estaban y al otro día estaban, que aparecieron una mañana de lluvia en el lugar, en fila india, dispuestas armoniosamente, junto con sus jardines y sus coches y sus caballos y sus muebles y los engreídos ingleses que las habitaron durante el período de bonanza, toda una eternidad.

El caserío empezó a crecer y creció y siguió creciendo, desbordándose en dirección al mar. Se convirtió en municipio, le dieron nombre de gente y pasó a llamarse Sánchez. De la noche a la mañana llegó a ser el puerto más importante del país y lo seguiría siendo durante casi un siglo. Después hicieron su aparición los hoteles y las pensiones que se mantenían siempre repletos, proliferaron los negocios, los centros de diversión, los restaurantes chinos, por supuesto, igual que en todos los pueblos. En un tiempo relativamente breve se construyeron bancos y cines, tres bancos y tres cines (el primer banco del país), un pretencioso club donde se congregaba la gente de sociedad, salones de billar, prostíbulos refinados, y un magnífico teatro de dos niveles con fachada de mampostería y paredes interiores recubiertas de cedro.

El pueblo llegó a brillar por su limpieza. Sus calles asfaltadas atravesaban serpenteando las colinas: descendían suavemente hacia el mar.

El gran protagonista era el tren, que llegaba puntual a mediodía. Era un tren quejumbroso y ostentoso: entraba al pueblo con un crujido de huesos rotos y luego se detenía en la estación terminal pesadamente, a pocos metros de la oficina de inmigración, silbando y resoplando como una bestia cansada. De inmediato se formaba una algarabía monumental: los pasajeros saludaban con alborozo a sus familiares, y el movimiento de carga y descarga duraba toda la tarde.

Después el tren se murió y empezaron a morirse el comercio y el pueblo que habían nacido con el tren. Un tirano visionario lo había construido y un tirano hijo de puta lo desmanteló pieza por pieza. Se llevaron los rieles y los vagones a los ingenios azucareros, algunas locomotoras se convirtieron en piezas de museo, las dejaron agonizar y agonizan todavía a la vista de todos en plazas y parques conmemorativos.

Lo que ahora queda del pueblo es una ruina. Un pueblo por mitad imaginario e imaginado que quizás sólo era o sólo fue un espejismo, un fruto del desvarío de un narrador. Ahora todo es triste y decadente, casas desvencijadas, gente sin trabajo sentada en los pocos bancos que quedan en el parque, tragando moscas por la boca abierta en los bancos del parque. Aquel parque con árboles frondosos que ya no existen.

El puerto está inactivo, abandonado. Rara vez llega un barco. Las embarcaciones de pescadores se pudren en los patios. La ferrovía ya no existe. Ya no hay hoteles ni visitantes. EI asfalto ha desaparecido de las calles. Nada parece, tener vida propia. Ahora el polvo y el barro son dueños y señores. Las casas de la Calle de los ingleses sólo conservan una pátina, apenas una pátina de su pasado esplendor. El teatro con fachada de mampostería se desplomó silenciosamente una noche de octubre. Se desplomaron los bancos después que los banqueros alzaron el vuelo. Prostitutas y perros hambrientos merodean a pleno sol. Todo ha perdido su antigua dignidad, como si una desolación universal se hubiera posado sobre esta parte del mundo.

II

Sólo cuando visité el monumento a los héroes —enmohecido y desgajado por la incuria—, tuve plena conciencia de haber regresado. Entonces empecé a ver las cosas de la manera en que don Heriberto nos enseñó a ver las cosas, el significado de las cosas. Con un dejo de nostalgia recorrí los lugares donde solíamos reunirnos y pensé en él tristemente. En este pueblo nació don Heriberto, aquí nacieron sus padres y sus abuelos, nació su hijo único, el hijo que le mataron. Tenía raíces profundas en el lugar y muchas cicatrices en el alma.

—Uno se muere dos veces —decía don Heriberto—al ver morir su propio pueblo: el lugar donde naciste y creciste. Uno se muere en realidad muchas veces desde que empieza a nacer, cada vez que la vida te da uno de esos golpes, cada vez que te hace una jugada sucia, algo que te parece una injusticia, un daño del que no puedes recuperarte.

Sin embargo don Heriberto nunca se rindió a la muerte, se resistió toda la vida, se negó siempre a morir. Morir en vida. Citaba a menudo con la voz entornada unos versos de un poeta italiano: “No dejes que la muerte te encuentre ya cadáver”.

Cosas así me decía y me repetía el viejo Heriberto. Me las siguió diciendo hasta cuando ya no le cabían más años en el cuerpo, me las dijo y me las repitió tantas veces que todavía escucho sus palabras con una cegadora lucidez.“No te olvides de los versos de Palazzeschi, no dejes, no permitas de ninguna manera que la muerte te encuentre ya cadáver”.

Me lo decía a cada rato, muchas veces y nunca se cansaba de decirlo. Lo decía y repetía, como repiten los viejos, todos los viejos: “La muerte debe cogerte en plena danza, como quería el poeta”.

A veces me aseguraba que el poeta decía que también la muerte ama la vida… Pero confieso que eso último no lo entendía. Todavía me da vueltas en la cabeza y no lo entiendo….

Don Heriberto había vivido y había muerto con su pueblo. La última vez que lo vi estaba en la galería de su casa, meciéndose en su mecedora de caoba labrada bajo una noche verde tachonada de estrellas. Así callado, inmóvil, absorto en sus pensamientos parecía ser parte del mueble, formar una sola pieza con el mueble. Respiraba dulcemente y mantenía los ojos clavados en el vacío, rescatando imágenes y recuerdos que se encontraban quién sabe a cuántos años de distancia. En él se concentraba toda la rabia, la frustración, la impotencia y sobre todo la rebeldía de una generación crecida a la sombra de la tiranía. Había crecido a la sombra de la tiranía y moriría bajo una tiranía.

Cuando me acerqué a saludarlo tuve que ponerle una mano en el hombro para que se percatara de mi presencia. Entonces tornó hacia mí los ojos grises y me reconoció sin sorpresa. En otra ocasión habría pronunciado mi nombre al escuchar mis pasos. Pero estaba enfermo y triste. Sólo sus ojos conservaban destellos de energía. Me saludó con un tono de voz lento y apagado: el tono de voz sincero de las personas que no manifiestan sus sentimientos de afecto con frases estridentes.

Nunca había sido un tipo muy efusivo. El calor que emanaba de su persona compensaba su sequedad habitual. Me estrechó la mano sin mediar palabras, me dio una palmada en el hombro y me miró con aquellos ojos con que me había enseñado a mirar. Luego me amonestó a propósito de mi presencia en el lugar.

—Eres un muchacho imprudente como tus primos y tus hermanos .

–Tenía que venir —respondí—. Sólo por poco tiempo. Mañana regreso para la capital.

Movió negativamente la cabeza.

—Si descubren que estás aquí, harás un viaje más corto.

Don Heriberto había vivido en este pueblo toda la vida, salvo las veces que había estado preso o en el exilio. No parecía importarle. Se burlaba de nosotros —de mí y los demás compañeros que soñábamos conocer el mundo y nos lamentábamos de vivir la vida a mitad en aquel ambiente estrecho. Nos decía vayan y regresen. Nos decía no se demoren demasiado, no vean demasiado mundo, no se acomoden demasiado porque después no es posible regresar. Alguna vez se me ocurrió preguntarle si no se sentía frustrado por haber vivido toda su vida en un pueblo que era una especie de prisión domiciliaria y me dijo que un hombre nunca esta prisionero en ningún lugar si tiene libros a su alcance.

Don Heriberto tenía razón: había vivido miles de vidas en los libros, desde su mecedora había viajado por cientos de países, había conocido miles de personas, había construido mundos, fortalezas interiores. Vivía, de hecho, en la riqueza espiritual de sus mundos interiores, en el exilio interior en que se había visto obligado a vivir, el exilio interior en el que se refugiaba para preservar la dignidad.

Le pregunté cómo se sentía. Me respondió que estaba mal. Me dijo que estaba débil y sin fuerzas. Achacoso. Comprendí que en aquel momento orientaba dolorosamente su memoria hacia el pasado: un pasado de grandes esperanzas y grandes frustraciones. Quizás en su ánimo prevalecía —sobre todas las penurias— la confianza en un futuro, pero su rostro ahora acusaba el golpe, todos los golpes que había recibido de la vida. La pesadumbre de su rostro lo decía todo.

—Lo peor de llegar a viejo no es la vejez en sí misma. Son los estragos que causa a tu alrededor. Poco a poco se te mueren los amigos, se te mueren o te matan a la gente que más quieres y necesitas, sientes que a veces todos tus afectos se derrumban… Uno se va poblando de fantasmas, se va Ilenando de cosas muertas, al final tienes más cosas muertas que vivas en el alma. Llega un momento en que te das cuenta de que tu memoria está más llena de difuntos que de seres vivientes…

En ese momento dejó de hablar, sus pupilas se dilataron, arrugó el entrecejo y me miró con tristeza, en un modo realmente extraño, como preocupado por el efecto de sus palabras sobre mí. Entonces sonrió. Hizo un gesto despectivo y dijo:

—Sin embargo no me siento derrotado. Sólo estoy viejo y débil. No vencido. Nadie puede vencerte mientras tu permanezcas fiel a ti mismo.

III

Alguien dijo en alguna ocasión (quizás un poeta francés que debería recordar y no recuerdo), que hay seres que solo viven por la poesía, por la revolución y el amor. Gente que inspira y enseña, a veces sin proponérselo. Gente que ama los libros y las palabras y convierte una caminata, un paseo entre ruinas y marismas, en una cátedra de vida. Gente como él, gente como don Heriberto.

Me cuesta pensar que alguna vez la vida, casi toda la vida consistiera en andar, deambular con amigos por esas pocas calles mal iluminadas, sentarte a conversar en el parque, dar vueltas sin sentido, asistir a las desangeladas retretas de los domingos… A eso y solo a eso se habría limitado la existencia si no hubiésemos tenido un maestro y un guía como don Heriberto. Alguien de quien hubiera podido decirse lo que dijo Dante de Virgilio en “La comedia”: “Tu, duque, tu, señor y tu, maestro”.Durante años, don Heriberto había sido maestro de historia y literatura en la escuela del pueblo. Nunca le interesó ejercer su profesión de abogado, o por lo menos no le interesaba ejercerla en la forma castrante y limitada que el medio le imponía. De hecho, sus actividades políticas le habían cerrado todas las puertas. ¿Pero cómo podía ser de otra manera? ¿Cómo podía ser abogado en un lugar donde los jueces se vendían como prostitutas y dictaban sentencias a favor del mejor postor?

Don Heriberto era para nosotros un refugio, nuestra única oportunidad de contacto con una mente abierta, con un hombre de mundo que sin embargo vivía recluido en un pueblucho, en un exilio interior. Todo nos parecía absurdo y deprimente en este moridero, haber nacido y vivido aquí, en este destino, en este pueblo de luces mortecinas donde los huesos del osario salían a flote durante las inundaciones y las ánimas del purgatorio se paseaban libremente por los alrededores del cementerio. Pero don Heriberto tenía otra forma de ver las cosas. Nos decía: “De tanto mirar el cieno no tienen ojos para el mar”.

Para algunas personas el conocimiento constituye una barrera de prestigio que las hace diferente, las separa de los demás seres humanos. Es un símbolo, un distintivo social que impone distancia y respeto. Pero Don Heriberto era diferente. Sus conocimientos le servían para ponerse en más íntimo contacto con la realidad que lo circundaba. Hablaba de los libros como una cosa viva. Todo en él era vivencia. A la salida de la escuela acostumbrábamos conversar en la calle. Muy a menudo, los domingos por la tarde, nos conducía a una colina donde crecían cadillos y árboles enfermizos, y desde allí dirigía nuestras miradas hacia las escasas embarcaciones de pescadores que se deslizaban ligeras en las plácidas aguas de la bahía. Nuestras conversaciones duraban horas. Nos decía: “Podría ser un paraíso si no lo gobernara un demonio”.

El único lugar que detestaba era la iglesia. No le gustaba pasar frente a la iglesia. Decía que la creencia en la vida después de la muerte era una falacia: “La iglesia justifica el reino de la injusticia en la tierra dándole sentido al dolor humano con la promesa de un más allá en el cielo. Así conjuran el sufrimiento de los desposeídos y la desesperación frente al abismo de la nada. ¡Qué infamia!”.

Don Heriberto hablaba copiosamente, pero también sabía escuchar. Los adultos raras veces escuchan a los jóvenes. Ni siquiera conversan con ellos: dictan charlas. sientan ejemplos, imparten cátedras. El viejo sabía hablar y escuchar. Era esa característica suya lo que nos permitía establecer comunicación, a pesar de la diferencia de edades. Don Heriberto nos escuchaba entre complaciente y divertido. Alimentaba nuestras inquietudes, pero también sabía poner un freno a nuestra imaginación. Todos nos quejábamos de la monotonía y el aburrimiento de la vida en el pueblo y pensábamos ingenuamente que bastaba trasponer una frontera para encontrar un mundo color de rosa, en el cual realizaríamos nuestras aspiraciones. Nos decía: “La gente se aburre hasta en París. He visto parisinos en los parques, tragando moscas como lagartos por la boca abierta igual que aquí. Es la indiferencia, la abulia, la falta de intereses lo que conduce al aburrimiento”.

Aquella vez que lo vi por última vez —aquella noche verde salpicada de estrellas en que me lo encontré en la galería de su casa, empotrado en su mecedora de caoba labrada—, don Heriberto hablaba con la misma vehemencia. Escuchaba las olas. Miraba plácidamente el mar.

Don Heriberto había vivido en la época de las interminables guerras partidistas, había vivido y padecido bajo dos intervenciones norteamericanas, había vivido bajo la interminable tiranía de la bestia y vivía bajo el régimen oprobioso de Maldaguer, el régimen de la bestezuela. Había vivido casi toda la vida bajo gobiernos dictatoriales y le amargaba la idea de morir bajo una dictadura. Sólo en contadas ocasiones había respirado la libertad, y nunca por mucho tiempo.

Un dejo de amargura marcaba de vez en cuando el compás de sus palabras. El viejo luchaba por sobrevivir a las ilusiones del pasado. Pero era un hombre lacerado. En cada frase suya, en cada gesto asomaba una duda, una interrogante a la cual no era fácil responder. Un abismo se abría entre los sueños de su juventud y la realidad del presente. Sin embargo, seguía siendo el mismo, el mismo hombre que subordinaba su conducta a sus principios. Seguía y seguiría siendo fiel a sus principios. Nadie podría vencerlo mientras permaneciera fiel a sí mismo.

En un cierto momento me quedé mirándolo con estupor. Físicamente era una carcaza humana, un amasijo de piel y huesos temblorosos. Pero el tono de su voz —aunque a veces vacilante— denotaba profunda satisfacción interior. El roble mantenía el contacto vital con sus raíces. Yo había ido a despedirme de un moribundo y me encontraba un hombre entero que combatía desde su única trinchera posible. No era un hombre vencido. Sólo estaba cansado. Escuchaba las olas. Miraba plácidamente el mar. Estaba librando su última batalla y la libraba con honor. Nadie podría vencerlo mientras permaneciera fiel a sí mismo. A él no lo encontraría la muerte ya cadáver, la muerte lo cogería en plena danza.

A pesar de los golpes recibidos, los reveses y amarguras y frustraciones de la vida y en medio de la total desolación que parecía haberse abatido sobre esta parte del mundo él mantenía viva la llama, se regocijaba en las aguas de la bahía, miraba detenidamente con un placido regocijo hacia las aguas de la bahía: esa alucinación de aguas verdes y blancas y azules, ese tenaz deslumbramiento.

(PCS, diciembre 1978/ octubre 2022).

A la honrosa memoria de Heriberto Núñez

No hay comentarios:

Publicar un comentario