A manera de introducción

apoyo y homenaje al caudillo de ese partido, que bautizó con

el honroso nombre de “Lo que diga Balaguer”. La creación hacía honor al creador y al creado.

prohombre se hubiera sentido orgulloso al ver su imagen en cuatro patas en un afiche a todo color. Total, era esa la forma en que se ganaba la vida.

La agencia

Tres genios de la publicidad y no pueden con una campañita. ¡Qué desperdicio de dinero!

|

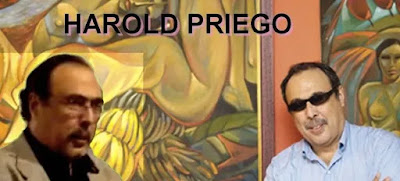

| Harold Priego en compañía de dibujantes publicitarios |

El catalán dijo que eran las once y media y no habíamos vendido ni una escoba. Eso quería decir —por lo menos en catalán—, que el negocio andaba mal. Y en términos publicitarios significaba que no habíamos parido ni una idea. La agencia publicitaria para la que trabajábamos se había comprometido a presentar para ese mismo día una campaña a uno de sus principales clientes y no habíamos vendido ni una escoba.

El catalán se había aflojado el nudo de la corbata, que era su manera de desabotonarse la sesera y estimular la creatividad, pero no le dio resultado. Al cabo de un tiempo se quitó la corbata y se quitó también los zapatos y se puso la corbata en la cabeza, alrededor de la cabeza, con el nudo en la frente. Finalmente colocó ambas patotas sobre el escritorio y se reclinó plácidamente en su flamante sillón ejecutivo. Era un recurso extremo al que sólo acudía en casos graves, cuando la urgencia y la sequía de ideas lo ameritaba. Ya eran las once y media y no habíamos vendido ni una escoba

La creativa colombiana lo miraba con una mirada ambigua, entre aterrorizada y divertida. El licenciado presidente tenía poco sentido del humor: en cualquier momento podía hacer una de sus intempestivas visitas sorpresa y la escena no le habría parecido divertida, pero al catalán le daba tres pitos y mi me daba lo mismo que al catalán.

Era un catalán aplatanado de apellido sicalíptico. O mejor dicho, uno de esos apellidos que la gente malpensada tendía a retorcer por instinto y a convertir en algo pecaminoso, opuesto al mandato bíblico. Había llegado al país en plan de aventura, con el propósito de seguir viaje hacia Colombia o Brasil, internarse y perderse durante años en la inmensa jungla Amazónica, pero no pasó de Santo Domingo, sucumbió de inmediato al paisaje doméstico y se dedicó a la publicidad, a lo que sabía hacer desde antes de nacer. Se enamoró, se casó, se convirtió en padre, un padre de familia ejemplar que nunca colgaría los hábitos. Se dominicanizó, en fin de cuentas, se aplatanó, pero sin perder un ápice de su esencia catalana y su bizarro sentido del humor.

Allí estaba con sus patotas sobre el escritorio, exhibiendo una media de un color y otra de otro y en eso entró el licenciado Biglietti, que se quedó mirándolo estumefacto.

—¿Cómo va la campaña? —preguntó al cabo de un momento de indecisión.

Le dije que eran las once y media y no habíamos vendido ni una escoba.

El licenciado Biglietti sólo entendía el sentido literal de las cosas, cuando lo entendía, y paseó la vista por el departamento de creatividad buscando seguramente una escoba o algo que se le pareciera y luego me miró sorprendido. ¿De que escoba le estaba hablando?

La colombiana le dio o trató de darle una explicación en términos elementales, pero sólo consiguió que al licenciado se le confundieran más las ideas. No entendía que tenían que ver las escobas con la campaña publicitaria que teníamos pendiente y optó por marcharse casi enseguida. Pero dos minutos después sonó el teléfono del catalán. El licenciado presidente quería saber cómo iba la campaña y cuál era el problema que teníamos con las escobas en el departamento. El catalán mintió con toda la desfachatez de que era capaz y dijo que todo andaba viento en popa, y que en cuanto a las escobas ya habían barrido todo el piso y que sólo faltaba pasarle la aspiradora.

En ese momento entró Harold Priego, en representación del departamento de arte, y se echó a reír sin motivo aparente. De hecho, había intuido que el catalán le estaba metiendo un cuento a alguien y le pareció divertido.

En el departamento de arte estaban esperando la campaña para darle forma gráfica y todos estaban impacientes. Mientras más tarde empezaran, más tarde terminarían y esa noche tendrían y tendríamos probablemente que amanecer en la agencia.

—En que está la campaña —preguntó con su acostumbrada voz de trueno.

—La campaña no está —respondió el catalán—, simplemente no está.

Harold no dijo nada, se volvió para salir por donde había entrado, pero en el último momento preguntó que era lo que estaba pasando en el departamento con una escoba.

—Que son las once y media y todavía no hemos podido vender una escoba —dijo la colombiana con una media sonrisa dibujada en el rostro.

Harold se quedó perplejo y frunció el ceño. Entendió de inmediato que le estaban tomando el pelo y no quiso darse por aludido. Respondió con una frase sarcástica, una de sus típicas expresiones descarnadas y rudas.

—Tres genios de la publicidad y no pueden con una campañita. ¡Qué desperdicio de dinero!

En cuanto salió comenzó a cantar el brindis de La traviata, que se sabía un poco de memoria. Su estruendosa voz desentonada rompía los tímpanos, y los miembros del departamento de arte empezaron a protestar. Susy Gadea, la dibujante peruana, lo mandó por favor a callar, pero Harold no hizo caso y cuando acabó con el brindis de La traviata pasó a berrinchar el aria de El barbero de Sevilla. No entendía nada de lo que decía, pero lo decía con cierta corrección.

A mitad del concierto operístico la puerta del departamento de creatividad se abrió a todo lo ancho y apareció en el umbral la figura estatuaria del ejecutivo jumbo de la compañía, ejecutivo de cuentas o ejecutivo de cuentos, como le llamaba Harold a los ejecutivos.

El Jumbo era un tipo enorme, que alguna vez había sido un prospecto de las grandes ligas del béisbol, un tipo manso, apacible, pero del cual era prudente no estar muy cerca cuando perdía la paciencia.

De inmediato preguntó por la campaña y el asunto de las escobas y todos nos echamos a reír. Al Jumbo no le hizo gracia. Estaba preocupado por el retraso y dijo que le dolía la cabeza. El catalán le dijo que eso le pasaba por haber estado pensando más de un minuto seguido y el Jumbo lo miró torcido.

—Ustedes creen que son los únicos que piensan en esta compañía, pero tienen dos días tratando de armar una campaña y no dan pie con bola. ¿Qué es lo qué pasa?

—El problema es que no pasa nada —dijo la colombiana—, no se nos ocurre nada.

—Entonces —propuso el Jumbo— por qué no nos reunimos en el salón de conferencia.

—Eso sería peor —respondimos casi al unísono.

El tipo de reuniones que proponía el Jumbo tenía por propósito desatar lo que en publicidad se llama una tormenta de cerebros, pero la tormenta degeneraba casi siempre en una charla insulsa donde todos hablaban y nadie se escuchaba. Una pérdida de tiempo.

—Eso sería peor —repetimos casi al unísono.

El Jumbo tomó asiento y se quedó callado un largo rato. Dijo, apesadumbrado, que tendría que llamar al cliente, posponer la presentación de campaña, quedar mal. El catalán le dijo que todavía había tiempo, que sólo necesitábamos un slogan, un buen slogan, y después todo lo demás vendría por añadidura.

El Jumbo pareció convencido y decidió darnos el crédito de la duda, un poco de tiempo al tiempo. Después se incorporó lentamente y dio primero un paso, luego un segundo paso. Su enorme envergadura le impedía incorporarse súbitamente, necesitaba un par de metros para erguirse completamente, una especie de carreteo.

Se despidió en la puerta con una sonrisa amplia que equivalía a un voto de confianza y agachó la cabeza al salir para no golpearse con el dintel.

El catalán se puso serio, bien serio, dijo que teníamos que desabrocharnos el cerebro y ponerle punto final a esta vaina y los ojos de la colombiana se iluminaron. Estaba a punto de decir algo cuando se abrió de nuevo la puerta y apareció Ramoncito Lara. Era uno de los mensajeros internos y traía en la mano derecha un escobillón que entregó de inmediato a la colombiana. Luego dijo con cierto aire solemne:

—El licenciado Biglietti me dijo que trajera esa escoba al departamento de crastividá..

https://acento.com.do/opinion/la-agencia-2-8925593.html

La agencia (2)

Los ojos de la colombiana se iluminaron, porque comprendió que el catalán había dado inconscientemente en el clavo.

|

| Harold Priego |

Al catalán se le cayó la mandíbula sobre el escritorio cuando vio el escobillón que había enviado el licenciado Biglietti. La colombiana, que estaba a punto de decir algo, se quedó con la palabra en la boca y estuvo a punto de tragársela, pero yo me quedé como quien dice frizado, en estado catatónico.

No podíamos creer lo que estábamos creyendo. O el licenciado Biglietti se había tomado el asunto de la escoba en forma más literal que de costumbre o nos estaba mandando un metamensaje. Tan tonto no era Biglietti si el escobillón aludía a la necesidad de que deshollináramos nuestros cerebros.

—Eso no puede ser —dijo el catalán—. Es demasiado elaborado para su desarrollo intelectual.

En ese momento Harold Priego se asomó un instante a la puerta con una sonrisa radiante y confirmó nuestras peores sospechas:

—¿Esa escoba es para que se sacudan las telarañas de la cabeza?

La colombiana lo fulminó con una seudo mirada asesina y el catalán fingió que le iba a arrojar un zapato y le dijo alguna mala palabra en catalán, pero la sangre no llegó al río. Harold desapareció en el acto y emitió una carcajada estruendosa que se debió escuchar en todo el edificio. La risa de Harold era contagiosa y la colombiana no tuvo más remedio que echarse también a reír en colombiano. En cambio el catalán se limitó a sonreír con una extraña sonrisa bilingüe.

Yo permanecía frizado, en estado metafóricamente catatónico. Pero lo que estaba contando, antes de que apareciera Ramoncito Lara con el escobillón, es que el catalán se había puesto serio, bien serio, que había dicho que teníamos que desabrocharnos el cerebro y ponerle punto final a esta vaina y que los ojos de la colombiana se iluminaron, porque comprendió que el catalán había dado inconscientemente en el clavo.

Estábamos enfrascados en la búsqueda de un slogan, una frase corta que representara una marca de analgésico y permitiera la rápida identificación del producto. Un analgésico llamado Sanadol, que nadie conocía. Y el catalán había dicho, sin querer la frase mágica. Por eso la colombiana lo había mirado con los ojos desorbitados. El catalán tenía el envase de cartón en sus manos cuando dijo que había que ponerle punto final a esta vaina. Lo había mirado, estudiado, analizado por lo menos un millón de veces y por primera vez se dio cuenta, se percató cabalmente de que en el diseño había un punto rojo que era la clave de todo. Después de horas y horas de inútil reflexión se encendió la chispa.

El catalán se sintió transubstanciado, iluminado en cuerpo y alma por una luz divina y empezó a levitar emocionalmente y a despojarse de su carcasa material. La colombiana lo contemplaba emocionada con los ojos encendidos como dos reflectores y yo comencé a salir de mi confortable estado catatónico. Pero la escoba no nos quitaba el ojo de encima, el mal de ojo.

Al cabo de un momento de indefinida levitación, el catalán volvió a poner los pies sobre la tierra, o mejor dicho sobre el escritorio, y mostró en su mano el envase de Sanadol con aire triunfal: el punto rojo en el diseño del envase que habíamos visto y no visto hasta que lo vio el catalán.

—He aquí el punto final...

—Eso es, eso es —dijo la colombiana.

—Sanadol: punto final al dolor

Lo demás era pan comido, inventarse unas cuantas historias que tuvieran como pie forzado el dichoso slogan, una especie de estribillo que aparecería en todos los anuncios de prensa, radio y televisión.

La cuestión es que en una hora teníamos armado el muñeco, el material escrito sobre el que se sustentaría la campaña de Sanadol: punto final al dolor. Ahora había que presentársela al licenciado presidente, someternos como quien dice a la humillación de las Horcas Caudinas y recibir como de costumbre una andanada de críticas insulsas. El licenciado presidente nunca aprobaba una campaña sin demostrar primero su desaprobación.

La presentación tuvo lugar en su despacho, a puerta cerrada, herméticamente cerrada. El licenciado presidente administraba su privacidad con el mismo celo con el que administraba su autoridad. Lo primero que nos dijo es que estábamos a punto de perder la cuenta, que el cliente estaba eufórico, hecho una furia, enojado por la supuesta mala calidad de nuestros servicios. El catalán me miró un poco de soslayo, como sugiriendo que le explicara al licenciado presidente que la euforia no tenía nada que ver con estar hecho una furia, sino todo lo contrario, pero no me di por aludido. Mis relaciones con el licenciado presidente no estaban en su mejor momento. Unos días atrás habíamos tenido un encontronazo a causa de una campaña de Sazón Montero en polvo que me había rechazado en tono airado. Era quizás la mejor campaña que había escrito, algo fuera de serie, pero en cuanto empecé a leérsela empezó a palidecer, se puso verde más bien, y estuvo a punto de echarme o me echó mejor dicho de su oficina. El texto era impecable, inmejorable, certero, pero el licenciado presidente no supo apreciarlo. El rechazo fue doloroso porque yo había puesto mi mejor entusiasmo en esa campaña, me empleé a fondo, la presenté empleando mis mejores dotes de declamador:

"Señora, yo soy el sazón Montero / y vengo a echarle un polvito / para que coja un gustico/ lo que tiene en el caldero".

El licenciado presidente no dijo una palabra, se puso de pie, me miró con indignación y me enseñó la puerta de salida, que era la misma de entrada.

Ahora estaba de nuevo frente al mismo licenciado en una parecida encrucijada, pero esta vez no estaba solo sino en compañía del catalán y la colombiana, y todos estábamos dispuesto a defender la campaña de Sanadol por cualquier medio, incluso a dentelladas. Pero las cosas no salieron bien al principio. El licenciado presidente se apropió de los textos como si fueran de su propiedad y dio inicio a la lectura con una actitud despreciativa, pasando las páginas un poco a la ligera, tachando y corrigiendo palabras con una inmensa pluma fuente bañada en oro y asumiendo en todo momento un aire de autosuficiencia con el que pretendía mantener la distancia entre él y los comunes mortales.

Al cabo de un corto tiempo se limitó lacónicamente a decir que la campaña no tenía hilaridad. Le falta hilaridad, fueron sus palabras precisas.

El catalán se puso cínico y dijo en falsete: ja, ja, ja.

El licenciado presidente pareció no entender. No entendía, en efecto, la diferencia entre hilaridad e ilación y tuvimos que explicárselo. Después tuvimos que discutir palabra por palabra cada una de las modificaciones y objeciones que había hecho, remodelar un poco los textos, fingiendo que aceptábamos ciertos cambios que luego revertimos. Su interés era demostrar que él había puesto su grano de arena en la campaña e hicimos lo posible para que lo creyera.

Cuando nos pusimos de acuerdo en todos los puntos y todas la íes, una eficiente secretaria pasó el material en limpio, el licenciado presidente lo revisó meticulosamente sin percatarse de que estaba más o menos igual que como se lo habíamos presentado antes y estampó su firma, dio su aprobación. El dulce sí. En poco tiempo tiempo saldrían las órdenes de trabajo para los departamentos correspondientes.

En el departamento de arte nos recibieron con aplausos y el ejecutivo Jumbo subió al poco rato a felicitarnos. Nos dijo que sabía que podía confiar en nosotros. Sabía que no le fallaríamos. Sabía que la campaña estaba en buenas manos. Pero antes de irse dijo un poco en serio y un poco en broma, como quien no quiere y quiere la cosa:

—Parece que la escoba que mandó el licenciado Biglietti cumplió su cometido.

La agencia (3)

Harold Priego era un excelente dibujante publicitario y hacía dibujos y caricaturas con una facilidad pasmosa, pero teníamos que asegurarnos de que no representara los personajes del storyboard con la apariencia de algún encopetado cliente o infiltrara algún detalle morboso.

En el departamento de arte se armó un molote —el acostumbrado molote- en cuanto subió la directora de tráfico a entregar al director la orden de trabajo correspondiente para dar inicio a la parte gráfica de la campaña de Sanadol: punto final al dolor.El departamento de arte ocupaba la mitad de un tercer piso y tenía un amplio ventanal por donde entraba la luz a raudales y se desparramaba alegremente sobre los dibujantes y las mesas de dibujo, pero cuando llegaba la directora de tráfico la mayoría de los dibujantes cambiaban de lugar, se iban al lado opuesto, se situaban a contraluz.

La directora de tráfico parecía una modelo profesional, tenía un cuerpo de revista, un cuerpo de apaga y vete, y usaba unos vestidos estrechos de telas muy sutiles que estimulaban la creatividad, en especial cuando pasaba —a contra luz— frente a las mesas de dibujo. Entonces se volvía transparente, se transparentaba todo, sus ligeras vestimentas dejaban poca cosa a la imaginación y para los dibujantes era una fuente de inspiración inigualable. Casi siempre se escuchaba una especie de quejido de admiración del dibujante cubano. Un lento y largo coñooooó...

Después volvía la calma y los dibujantes se enfrascaban en su trabajo, pero ninguno se empeñaba tan a fondo como el director de arte, un peruano mestizo con acentuados rasgos indígenas. El director tenía —bajo el tablero inclinable con panel de vidrio de su mesa de dibujo—, una agencia publicitaria paralela. Allí escondía, en efecto, los artes de prensa de sus propios clientes. Era un secreto a voces, desde luego. Todos sabíamos que por su trabajo clandestino como director de picoteo recibía beneficios muy superiores a los de su cargo de director de arte.

Los demás dibujantes, igual que en casi todas las agencias publicitarias, se dedicaban por igual al picoteo, incluso le daban de vez en cuando una mano al director de arte.

El licenciado presidente estaba también al tanto, lo sabía o por lo menos lo sospechaba. Había reclutado a los mensajeros internos y a la recepcionista para crear una red de espionaje que le informara de cualquier anomalía, pero los miembros de la red optaron por hacer causa común con sus compañeros de trabajo.

Las visitas relámpago del licenciado presidente, que tenían por objeto sorprender alguna vez infraganti a los dibujantes, eran previamente anunciadas con un cierto timbre de teléfono desde el segundo piso —donde estaba la dirección y los demás departamentos de la agencia—, y además siempre había alguien pendiente.

Ahora, sin embargo, no había tiempo para distracciones ni picoteos. La directora de tráfico se había retirado. Pronto se haría de noche y teníamos que darle forma a la campaña de Sanadol: punto final al dolor. La campaña de la escoba, como la habíamos bautizado.

Llamamos a Harold Priego al departamento de creatividad para discutir los términos del storyboard, como le llamábamos en jerga publicitaria. El storyboard es una especie de guión ilustrado con imágenes, una anticipación o previsualización del comercial para televisión, y teníamos que asegurarnos de que Harold no hiciera una de las suyas, una de sus frecuentes bromas gráficas.

Harold entró a la oficina con su habitual desparpajo y se sentó junto a la escoba que había enviado el licenciado Biglietti, con una libreta de dibujo en las manos. Tenía una sonrisa ufana entre la comisura de los labios y nos miraba con cierto aire de divertimiento.

Los encuentros y conversaciones con Harold siempre tenían algo particular. En esos días se había inventado un título de nobleza y se firmaba y se hacía llamar Harold Priego García-Godoy II, soñaba con alcanzar el estrellato como cantante de ópera y cantaba todo el tiempo, cantaba óperas en italiano, siempre a voz en cuello, desentonando, soltando gallos, maltratando sin piedad la lengua de Dante. Cuando no estaba cantando declamaba, que era peor, hacía chistes, se burlaba, se carcajeaba. En realidad no se callaba nunca, salvo cuando dormía la siesta plácidamente en el sillón reclinable de su mesa de dibujo, descansando la cabeza sobre un rollo de papel higiénico que colocaba entre el hombro y la nuca.

Harold Priego era un excelente dibujante publicitario y hacía dibujos y caricaturas con una facilidad pasmosa, pero teníamos que asegurarnos de que no representara los personajes del storyboard con la apariencia de algún encopetado cliente o infiltrara algún detalle morboso.

Una vez, durante una reunión en el salón de conferencia con uno de los dueños de la agencia, Harold le hizo una caricatura en la que aparecía como un refinado vampiro con aires de don Juan y de oligarca, después se paró para ir al baño y la dejó como quien dice al descuido, un poco a la vista de todos. Cuando el licenciado presidente se dio cuenta estuvo a punto de sufrir un síncope y al licenciado Biglietti se le aflojaron las tripas y estuvo a punto de que le pasara algo peor. En cambio al oligarca le hizo gracia, reconoció el talento y se reconoció a sí mismo en la mordaz caricatura y se echó a reír, felicitó a Harold, hizo que se la firmara y se la llevó a su casa para ponerla en un marco.

Los licenciados, sin embargo, lo amonestaron después severamente en público y en privado, tuvieron una larga reunión a puerta cerrada, lo amenazaron con la pena de la cancelación, con la expulsión de aquella especie de paraíso y con el infierno.

Trataron, en fin, por todos los medios de asegurarse de que una barbaridad semejante no volvería a repetirse. Pero Harold era incorregible. Ese mismo día empezó a circular por la agencia una caricatura de ambos personajes en el papel de Batman y Robín.

Un ejecutivo lo denunció, le llamó la atención por semejante atrevimiento. Los licenciados, en cambio, hicieron esta vez caso omiso, prefirieron no darse por aludidos. A los pocos días apareció una serie memorable de caricaturas en las que el ejecutivo figuraba en posición cuadrúpeda mientras un elefante blanco le hacía travesuras mariconiles en el trasero con la trompa.

Ahora, por supuesto, no era el momento para bromas ni caricaturas. La campaña de la escoba estaba atrasada y no había un minuto que perder.

Incidentalmente, cuando apenas habíamos dado inicio a la reunión con Harold, se produjo un alarmante acontecimiento que nos sacó de casillas. Se empezaron a oír golpes en la puerta del cuarto oscuro, golpes y voces desesperadas del cubano y del fotógrafo en la puerta del cuarto oscuro, que se encontraba al fondo, aislado prácticamente del departamento de arte. El cuarto oscuro era un lugar hermético y refrigerado donde se revelaban y ampliaban fotografías, había químicos que debían conservarse a bajas temperaturas y podía convertirse en una cámara de gas en caso de accidente. Eso fue lo que temimos cuando escuchábamos los golpes y los gritos, y sobre todo cuando acudimos en tropel al lugar. Algo estaba ocurriendo en el pavoroso cuarto oscuro, parecía que alguien se estaba asfixiando, la puerta estaba trabada o por lo menos cerrada por fuera y se oían gritos agónicos. Pero la situación no era tan desesperada como pensábamos, aunque pudo haber tenido consecuencias imprevisibles. Cuando abrimos la puerta comprobamos que no se había roto ningún frasco, todos los químicos estaban en sus contenedores, pero en aquel cuarto oscuro cerrado y refrigerado la atmósfera era irrespirable. Algún gracioso había cometido una flatulencia, se había tirado como quien dice un pleonasmo de antología, le había puesto el pestillo a la puerta al salir y el dibujante cubano y el fotógrafo estaban al borde del desmayo. El cubano tenía un extraño color verde y apenas podía respirar. El fotógrafo estaba morado y emitía delirios lapidarios, recitaba palabrotas a granel

La agencia (4 )

Harold le preguntó a boca de jarro (o mejor dicho a boca de Harold) que por qué siempre compraba pantalones sin fundillos.

El licenciado presidente se marchó o fingió marcharse a eso de las nueve de la noche y nos dejó a cargo de la campaña de Sanadol, y a la media hora ya estaba de regreso. Había subido clandestinamente por el ascensor, abrió teatralmente de par en par las puertas del departamento de arte y se apareció con ropa de paisano, un suéter y un jeans que no le quedaban del todo bien, pero nadie le prestó mayor atención. Sin corbata ni saco, aunque con su misma cara de gendarme, su autoridad parecía disminuida y se veía más esmirriado y pequeño, casi indefenso, inofensivo, sólo aparentemente inofensivo.

|

El licenciado presidente tenía la costumbre de despedirse formalmente y regresar al poco tiempo para comprobar como se comportaba el personal de la agencia en su ausencia y ya sabíamos a qué atenernos cuando se marchaba o fingía marcharse, y además no le importaba mucho a nadie. Los creativos y dibujantes publicitarios tienen hora de entrada, pero no de salida. Trabajan horas extras hasta el amanecer, a veces durante los fines de semana, y nadie les paga, pero en compensación se toman algunas libertades. Sobre todo a partir de ciertas horas.

Esa misma noche, después de la medianoche, cuando el licenciado presidente volvió a hacernos otra visita sorpresa, encontró un espectáculo que a su juicio debió parecer desolador. La disciplina o el orden se habían relajado por completo. La cerveza y el ron y la pizza corrían de boca en boca y en el departamento de creatividad estábamos sentados en el piso, desparramados sobre la alfombra, junto a varias botellas de color verde. Habíamos hecho un circo alrededor de Harold Priego para ver cómo dibujaba las figuras del storyboard y en el primer momento ni siquiera notamos la presencia del temible licenciado presidente. Cuando Harold se percató, se quedó viéndolo con atención y de inmediato comenzó a fingir que estaba dibujándolo: subía y bajaba la vista y hacía unos trazos frenéticos, como para que no se le escapara la idea, y al licenciado presidente no le hizo gracia. Nos miró con cierta indignación contenida y se marchó a toda prisa dejándonos con una risa maliciosa entre pecho y espalda. Ya no regresaría más esa noche.

Harold estaba imposible, de un buen humor insoportable, haciendo bromas y burlándose a sus anchas de todo el que pasara por su lado.

Yo estaba estrenando una flamante chacabana blanca, de la que me sentía muy orondo, y en cuanto Harold reparó en ella me preguntó y seguía preguntándome a cada momento si la había comprado con todo y barriga.

Lo peor es que en una ocasión me hizo la pregunta en presencia de una elegante secretaria a la que le causó tanta gracia la ocurrencia que se desternilló de la risa. La longilínea secretaria usaba generalmente pantalones holgados que le quedaban de maravilla, pero en cuando dio la espalda para marcharse Harold le preguntó a boca de jarro (o mejor dicho a boca de Harold) que por qué siempre compraba pantalones sin fundillos. La secretaria se puso roja, lo miró despreciativamente, dio una especie de coletazo, movió la cabeza con altivez y estrelló la puerta al salir.

Uno de los dibujantes, un muchacho amanerado y simpático de sexualidad incierta, al que Harold no cesaba de hostigar, le llamó de inmediato la atención. Le dijo Harold, no seas grosero. Harold se quedó mirándolo en silencio, pero no por mucho tiempo. Harold era vengativo. Semejante osadía no quedaría impune. En cuanto el dibujante se alejó, Harold le preguntó lo que le preguntaba todos los días varias veces al día:

—Oye, ¿y a ti nunca se te ha desmayado un hombre atrás?

El sentido del humor de Harold se manifestaba a veces vitriólicamente y a veces suavemente. Un día lo vimos en compañía de una persona mayor que se le parecía. Cuando alguien le preguntó si era su padre respondió lacónicamente: “Yo creo”.

En cierta ocasión, uno de los integrantes del departamento de arte se enredó fieramente en una relación amorosa con una ejecutiva de cuentos que lo engañaba por lo menos con Vicente y otros veinte. En el fondo era una muchacha de buen corazón, una muchacha “graciosa que a todos daba la misma rosa”, como en la canción de Fabrizio De Andrè, y su infidelidad e inconstancia eran un secreto a voces. Pero el amor es ciego, como se sabe, o en este caso sordo. Cuando el enamorado se enteró por fin de la infidelidad de su bienamada, entró al departamento de creatividad llorando lágrimas negras y se desahogó pegándole un puñetazo a la puerta, que era de playwood o madera contrachapada como se dice finamente, y le causó una notable avería. Para reparar el daño y evitar mayores consecuencias, Harold cubrió el hueco con un afiche de la Sociedad Industrial Dominicana y se olvidó el asunto.

Algún tiempo después, curado ya de la terrible enfermedad del amor, el dibujante volvió al departamento con cualquier pretexto, quitó el afiche de la puerta para contemplar su obra y dijo con un timbre de orgullo:

—La verdad es que le di un golpe bien fuerte.

Harold lo miró de soslayo y no pudo contener la risa al tiempo que decía:

—Suerte que le diste con el puño, porque si le hubieras dado con los cuernos habrías pasado la puerta de lado a lado.

El dibujante simpático y amanerado estaba presente cuando Harold le dirigió en forma tan descarnada esas palabras a su compañero de trabajo y volvió a decirle, como le decía siempre, Harold, no seas grosero. De inmediato Harold le volvió a preguntar si nunca se le había desmayado un hombre atrás. Yo no dije nada por temor a que me preguntara por enésima vez si la camisa que tenía puesta la había comprado con todo y barriga. La elegante secretaria longilínea que usaba pantalones con nalgas chatas también se encontraba por el lugar y cuando escuchó lo que Harold había dicho se ausentó de inmediato por miedo a lo que podía seguir diciendo

Pedro Conde Sturla

La agencia (6)

Mi marido está preso por un asunto de drogas y nos cerraron el prostíbulo...

Algún tiempo más tarde, una despampanante delegación encabezada por la hermosa Jocelynda y otras ejecutivas hizo acto de presencia en el departamento de creatividad para darnos las condolencias. La verdad es que todos estábamos sinceramente condolidos y nos condolenciábamos

No era para menos. El cliente había exigido que se le presentara una campaña con estricto carácter de urgencia, nos había hecho trabajar horas extras, había fijado un plazo perentorio para la presentación de la campaña y en el último momento se echó hacia atrás. Pospuso sádicamente la presentación. Nos dejaron vestidos y alborotados. En ese sofisticado manicomio llamado agencia —como decía el creativo catalán— todo podía pasar y pasaba.

Ahora recibíamos con el más sentido pláceme la visita de una nutritiva delegación en la que participaba la estrella de las ejecutivas de la agencia, una ex modelo llamada Jocelyn a la que preferíamos llamar Jocelynda. Junto a ella venía la simpática rubia Mary, con el pelo todo suelto, y la cimbreante Julia, con su figura de pitonisa, su andar pausado, sus movimientos felinos, su caminar tan fino.

Con ellas tuvimos una prolongada reunión, una especie de chismorreo analítico que nos permitió examinar exhaustivamente la situación y desahogarnos a pleno pulmón.

Criticamos al cliente, a casi todos los clientes, masacramos, con cierta precaución, al licenciado presidente, tomamos café dulce y amargo, nos sumergimos, en fin, en una especie de catarsis aristotélica para purificar nuestros sentimientos y terminamos sintiéndonos puros como ángeles.

Cuando las chicas de la comisión se retiraban, Harold se quedó mirándolas con una mirada escurridiza, indiscreta, buscando algún detalle que le permitiera decir algo gracioso y punzante a la vez, y lo único que se le ocurrió fue preguntarles si a ellas les pagaban por trabajar o por ser bonitas. Lo cual era un piropo muy fino en boca de Harold. La rubia Mary hizo un mohín despectivo y Julia no se dio por aludida, pero Jocelynda lo miró con aquella mirada luminosa que lo decía un poco todo sin decir nada y Harold sintió como si empezara a derretirse. No volvió a decir palabra, se quedó babeando y derritiéndose por dentro, pero no volvió a decir palabra.

Jocelynda tenía casi siempre una expresión apacible, tenía un temperamento suave que sabía administrar de acuerdo a las circunstancias, tenía un suave color aceitunado, un poco a la manera andaluza, y tenía además un novio que envidiaban, que hacía suspirar y alocaba a casi todas las chicas de la agencia. Incluso a algunos de los chicos.

Una vez fui con ella a presentar una campaña a una compañía de seguros, de la cual era ejecutiva, y sucedió algo que todavía me hace sonreír. El presidente era un señor amable que había conocido una infancia de limitaciones y pobreza, se había abierto paso en la vida como corredor de seguros y había fundado su propia agencia, pero el éxito no se le había subido a la cabeza. Era cordial y atento, una muy bella persona, y tratábamos de darle siempre el mejor servicio.

Cuando le leí la campaña, en presencia de Jocelynda, se quedó meditando unos segundos y me pidió que se la leyera al revés, que pusiera lo de abajo en la parte de arriba. Yo entendí el mensaje perfectamente, pero en vez de hacer lo que me pedía se me ocurrió, en son de broma, leer las palabras de derecha a izquierda, como acostumbraba hacer para corregir los anuncios de prensa. Y en eso estaba, leyendo desde la última a la primera palabra de derecha a izquierda, como hacen los árabes y los judíos, cuando noté que el semblante de Jocelynda adquiría una inusitada gravedad, estacaba más y más los ojos hasta que finalmente no pudo contenerse y me dio un manotazo en el hombro. Pero la sangre no llegó al río. El muy preciado cliente se echó de buena gana a reír, un poco por mi ocurrencia y otro poco por el manoplazo que me había dado la grácil Jocelynda en el hombro. La campaña fue aprobada, pero en el viaje de regreso a la agencia, Jocelynda no sabía si felicitarme o matarme.

Cuando se enteró del hecho, el licenciado presidente intentó tomar represalias y me llamó en el acto a su despacho para pedirme que escribiera una campaña a favor de la inversión extranjera. Era lo peor que podían pedirme y era lo último que habría hecho. Pero tenía que hacerlo y lo hice a mi manera, un poco al estilo de Frank Sinatra.

El licenciado me llamó al día siguiente para preguntarme por la campaña a favor de la inversión extranjera y acudí con presteza a su despacho, donde me esperaba en compañía del licenciado Biglietti. Solemnemente le presente un texto que me parecía impecable y él me pidió que lo leyera en voz alta y lo leí en voz alta. Era una especie de guión, muy breve, el monólogo de una madre de familia desesperada que decía con voz muy compungida:

—¡Ay Dios mío, qué hago? Mi marido está preso por un asunto de drogas y nos cerraron el prostíbulo...

De inmediato se escuchaba la grave voz de un locutor que decía:

—¡Hace falta la inversión extranjera!

No recuerdo exactamente cómo logré salir vivo del despacho del licenciado presidente, pero fue la última vez que me pidió que hiciera algo a favor de cualquier cosa extranjera.

El licenciado Biglietti se encargó de propalar el suceso y la noticia se regó de inmediato por todos los rincones de la agencia, que eran muchos. En cuanto Harold me vio puso su típica cara de niño travieso, esbozó una enorme sonrisa y me voceó a pleno pulmón con su vocecita de trueno y desde el fondo del departamento de arte:

—¡Comunista!

Luego se echó a reír estrepitosamente y yo entré a mi despacho, riéndome también, pero por dentro.

|

| Harold Priego |

La agencia (7 de 7)

Ya yo tengo trabajo, lo que yo quiero es robar sin tener que trabajar, como hacen los políticos.

Otra vez eran las once y media y no habíamos vendido ni una escoba. Eso quería decir -como explicaba el creativo catalán- que el negocio andaba mal. Y en términos publicitarios significaba que no habíamos parido ni una idea.

Teníamos un enorme cúmulo de trabajo y no sabíamos qué hacer. La nariz del creativo catalán estaba de capa caída y eso sólo podía significar que el horno no estaba para bollos. El catalán no estaba de humor. Su cabeza catalana, que era generalmente un hervidero de ideas, se encontraba en estado de hibernación y eso lo hacía sentirse inútil, completamente inútil y de mal humor.

Si alguien le hubiera preguntado que estaba haciendo en ese momento habría respondido que estaba defecando, mentalmente defecando, aunque con otra palabra.

El catalán tenía una nariz móvil, retráctil, podía oler una campaña a kilómetros de distancia cuando se le paraba la nariz, pero la nariz estaba ahora en un punto muerto y atravesábamos por una sequía de ideas, no habíamos vendido ni una escoba.

En ese momento se oyó la voz de Harold en el departamento de arte, del cual nos separaba sólo una puerta. Pero aunque hubiéramos estados separados por un grueso tabique la conversación se habría escuchado igualmente y todos se habrían dado cuenta de lo que se hablaba, porque la discreción no era el fuerte de Harold. Se trataba, por lo que pudimos entender, de una llamada confidencial o que pretendía ser confidencial. Una señora, cuyo nombre pronunció Harold en voz alta y que todos conocíamos como dueña de una gran agencia publicitaria, lo llamaba para ofrecerle aparentemente un trabajo mejor remunerado. Pero Harold no mostraba mayor interés y al final le daría una respuesta medio en serio y en broma que la dejaría probablemente turulata, desconcertada:

—Ya yo tengo trabajo, lo que yo quiero es robar sin tener que trabajar, como hacen los políticos.

No sé qué habrá dicho o pensado su interlocutora al otro lado del teléfono, pero la conversación se interrumpió de inmediato y Harold soltó una de sus típicas carcajadas.

Ninguna otra cosa digna de mencionarse volvió a ocurrir ese día hasta las cuatro o cinco de la tarde, cuando ya era casi hora de marcharnos. Recuerdo que nos sentíamos aburridos y frustrados y estábamos recogiendo los bates cuando llegó la noticia. El cliente de Sanadol quería que le presentáramos la campaña esa noche a las siete. Los deseos del cliente eran, por supuesto, órdenes y apenas teníamos una o dos horas para prepararnos.

Para peor, se trataba de una presentación de gala en el salón de recepciones de un hotel de lujo situado en un piso alto de una de esas horribles torres modernas, al cual se accedía través de una pasarela de pesadilla. En la época de Nerón arrojaban los cristianos a los leones, y a nosotros —se me ocurrió pensar en voz alta— nos arrojarían al vacío si la campaña no era del agrado del cliente, que tenía un cierto parecido con Nerón.

El cliente o representante del cliente era un gringo que había venido al país a impartir unos cursos de mercadeo a los vendedores de la firma que producía Sanadol y a supervisar la campaña. En las reuniones que habíamos sostenido nuestras miradas se habían encontrado y no nos gustábamos. El gringo me tenía ojeriza y yo era alérgico a los gringos. Fumaba cigarrillos Montecarlo desde la época en que unos publicistas habían creado la primera campaña publicitaria nacionalista para un cigarrillo dominicano: "No permita que intervengan en su fumada". El gringo me tenía ojeriza y yo le tenía tirria.

Llegamos al lugar con la puntualidad de un reloj suizo, a las siete de la noche, nos invitaron a sentar en unas de esas incómodas sillitas plegadizas de metal, y nos hicieron esperar hasta pasadas las nueve.

Allí todo estaba organizado como en una especie de escuelita. Una legión de famélicos vendedores de los más variados rincones del país había sido convocada para recibir un curso intensivo de entrenamiento que había comenzado en horas de la mañana y la jornada había sido agotadora. Los legionarios empezaban a parecerse a zombis y las cosas empeoraron cuando se iniciaron los preparativos para la instalación de unas mesas y la parafernalia de un espléndido buffet. El olor de la rica comida invadió el ambiente y los legionarios empezaron a dar muestras de desesperación. Yo llegué a temer que se produciría un levantamiento o una especie de estampida y que no íbamos a tener oportunidad de presentar la campaña. Un expositor detrás de otro dictaba una aburrida charla y los legionarios empezaban a mirarlos con odio. Odio y hambre.

Cuando el curso llegó a su fin, los legionarios estaban agotados, cayéndose a pedazos, pero todavía tenían que tragarse la presentación de la campaña.

Por alguna razón desconocida, el licenciado presidente decidió que yo, precisamente yo, iba a ser el presentador y confieso que sentí como si me hubieran arrojado a los lobos. La atmósfera era tensa. Me enfrentaba a un posible linchamiento y cuando miré la cara del licenciado presidente me pareció que sonreía con una sonrisa malévola. Entonces decidí cortar por lo sano, saltarme todos los ámbulos y preámbulos, ir directamente al grano. Expliqué que para idear una buena campaña los creativos publicitarios debían conocer a fondo el producto y para conocerlo debían comprobar lo que prometía el producto. Teníamos, por ejemplo, la información de que el producto quitaba el dolor de cabeza y sobre todo la resaca y le pedimos a un ejecutivo que se proporcionara una resaca con fuerte dolor de cabeza y el producto le quitó la resaca y el dolor de cabeza. Teníamos también la información de que el producto curaba los síntomas del resfriado y le pedimos a un ejecutivo que se resfriara y el producto le curó los síntomas. Lamentablemente, dije más adelante, de algún lado recibimos la información de que el producto servía como anticonceptivo y lo probamos como anticonceptivo y ahora teníamos una secretaría en cinta y no sabíamos quién era el padre.

Después transcurrió un segundo, el segundo más largo de mi vida, un segundo en el que pude ver el rostro horrorizado del licenciado presidente y la horrible cara del gringo que me miraba con inquina. Había metido la pata y pensé que nada me salvaría hasta que escuché una explosión de risas, las risas de los legionarios que se liberaban de las tensiones acumuladas durante tantas horas de cautiverio. Entonces rieron los demás, incluyendo al gringo y al licenciado presidente. Entonces terminé de presentar la campaña con las más breves palabras que encontré y recibí nutridos aplausos. Entonces también me permití, sin estar autorizado, invitar a los legionarios a disfrutar del espléndido buffet y allí fue Troya. Se produjo un levantamiento, una insurrección general y todos se lanzaron sobre la comida.

La campaña fue aprobada felizmente, después de ciertas críticas, pero el licenciado presidente no me dirigió la palabra durante varios días y en el departamento de creatividad vendimos muchas escobas, todas las escobas del mundo

Hola Pedro. Soy Teo Terrero. Estas crònicas de La Agencia, son de cierta manera un homenaje a Harold. Ya en tus escritos no se que es verdad o con cual cristal debo leer, he elegido el de la diversiòn y he logrado reir por mucho. Gracias. Me alegra poder decir que eres para mì un excelente esscritor. Abrazos y por favor, no dejes nunca de escribir. Ah.. gracias por enviarme los escritos a mi Instagram, cada semana lo espero.

ResponderEliminar